Combien de manifestations pour protester contre les massacres autour des Grands Lacs ? Combien pour condamner les tueries au nord du Nigeria ? Combien pour évoquer les récents massacres à Madagascar ou les violences électorales au Kenya ? Heureusement, George Clooney est là pour parler du Darfour, mais le silence du reste du monde est étonnant, à croire que les caricatures d’une figure religieuse sont infiniment plus choquantes que les 1.000 viols quotidiens commis dans l’est de la RDC. Ou le sort des Africains serait-il moins tragique que celui des Arabes, surtout s’ils sont musulmans ? On ne sait pas, et on préfère ne pas savoir.

Combien de films sur l’Afrique ? Combien de films occidentaux sur l’Afrique ? Et combien de films tournés à Hollywood sur l’Afrique ? Ne cherchez pas, vous y passeriez la journée pour n’en trouver qu’une poignée.

En 2002, Antoine Fuqua, qui a permis à Denzel Washington de remporter son deuxième Oscar avec Training Day (2001), un très honorable polar, entame le tournage de Tears of the Sun, un film de guerre qui décrit une opération d’évacuation de civils dans un Nigeria ravagé par un conflit ethnique.

Cette production assez riche, dont le casting est dominé par un Bruce Willis manifestement exaspéré – par le cinéaste – et une Monica Bellucci qui fait son possible, veut brasser trop de sujets et se révèle, au final, une vraie déception. Antoine Fuqua, qui a pourtant bénéficié du soutien – désintéressé – du Pentagone, qui a prêté l’USS Harry S. Truman (CVN-75), des SH-60B Sea Hawk de la HSL-37 et deux F/A-18A Hornet de la VFA-204, avait pourtant tout en main pour faire un honnête film de guerre. Mais, emporté par leur élan, les scénaristes de Fuqua en font trop. Choisissant de placer leur intrigue au Nigeria, ils y simplifient à l’extrême les enjeux ethniques, religieux, énergétiques et stratégiques pour finalement ne raconter que des âneries. Quelques scènes bâclées autour d’un coup d’Etat simpliste apparaissent dans la première partie du film, et on sent bien que les auteurs ont voulu traiter des relations Afrique-Occident, ou du poids du pétrole, ou du cynisme en politique, mais leur propos ne dépasse pas le niveau de ce qu’on lit dans les commentaires de certains articles sur le net, ou sur Facebook, voire même sur quelques blogs omniscients.

Le cinéaste est un peu plus à l’aise dans les scènes d’action. Le film, qui nous raconte la marche dans la jungle d’une poignée de SEALS ayant choisi, en désobéissant, de sauver et une humanitaire occidentale et ses patients africains, est ainsi le prétexte à quelques scènes marquantes. La violence ethnique y est montrée sans fausse pudeur, et le nettoyage d’un village de ses génocidaires par les soldats impériaux apporte une satisfaction brutale au spectateur. Un homme simple, des joies simples.

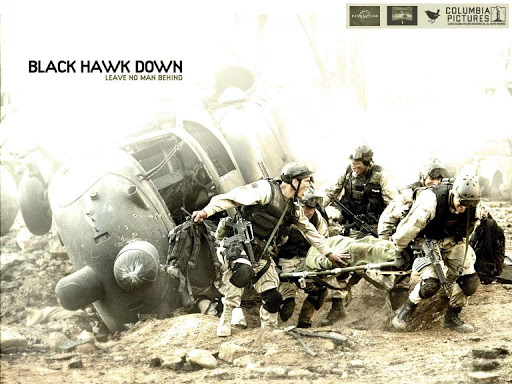

Hélas, on assiste aussi à quelques moments particulièrement gratinés, comme lorsqu’un Nigérian s’approche d’un commando américain et lui annonce, après avoir étudié ses traits, qu’ils sont originaires de la même région d’Afrique. A les voir, pourtant, on ne le dirait pas. En réalité, Fuqua, un peu comme John Wayne lorsqu’il tourna son calamiteux Green Berets (1968), filme à côté de son sujet. Il recycle les concertos pour violons sur fond de jungle et d’hélicoptères, comme Oliver Stone (Platoon, 1986), montre des hordes de soldats nigérians capables de courir pendant des heures avec leurs armes, glisse quelques fusillades nourries et finit par un raid de la cavalerie, pardon de la Navy.

Sur une musique alternativement pompière ou larmoyante, tout est donc bien qui finit bien, mais on est loin de Ridley Scott, de Steven Spielberg, et évidemment de Francis Ford Coppola, de Sam Peckinpah ou de Terrence Malick. Tout au plus doit-on reconnaître à Fuqua d’avoir réalisé à Hollywood un film de guerre africain, loin de l’Asie du Sud-Est ou du Moyen-Orient. Reste que tout cela, sincère et engagé, est à peine mieux et moins naïf que Les Oies sauvages (The Wild Geese, 1978, Andrew V. Laghlen) ou Dogs of War (1980, John Irvin).

Sur les conflits ethniques en Afrique, on doit plutôt voir Hotel Rwanda (2004, Terry George), Shooting Dogs (2005, Michael Caton-Jones) et le terrifiant Johnny Mad Dog (2008, Jean-Stéphane Sauvaire).

Enfin, je n’ai pas encore vu Kinyarwanda (2011, Alrick Brown).

En 2006, Edward Zwick, l’homme qui avait compris dès 1998 le jihadisme (The Siege) alors que d’augustes professionnels du renseignement en sont encore à nier l’évidence, ajouta Blood Diamond à sa filmographie. Là où Fuqua avait simplifié jusqu’à la caricature, Zwick, grâce à un scénario infiniment plus subtil et de grands acteurs (Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Arnold Vosloo et Djimon Hounso), rendait compte au grand public d’une réalité largement ignorée.

Il faut également mentionner ici, même si le sujet ne concerne pas seulement l’Afrique, le film d’Andrew Niccol, Lord of War, (2005, avec Nicolas Cage, Jared Leto, Ethan Hawke, Ian Holm et Donald Sutherland) qui, inspiré de la vie de Viktor Bout, décrit les trafics d’armes planétaires qui nourrissent les conflits, en Afrique comme ailleurs.

La scène d’ouverture du film, brillantissime, nous plonge en quelques minutes au milieu d’un conflit.

Remis à sa place, Antoine Fuqua, après un catastrophique King Arthur (2004) et un très moyen Shooter (2007), est revenu aux affaires en 2009 avec un bon polar, L’élite de Brooklyn. Il ne reste plus qu’à espérer qu’il se tienne loin du cinéma de guerre.